知晓春节习俗 弘扬传统文化

在中华民族绚丽多彩的诸多节日中,如果要选择出最重要、最具代表性的一个,那无疑是春节了。春节自古有百节之首的说法,是民间最隆重的传统节日,是集祈福攘灾、欢庆娱乐和合家团圆为一体的民俗大节。春节历史悠久,各种民间传说和传统习俗在传承发展中积淀了丰厚的文化底蕴,让各族群众在一代又一代的习俗传承中,真真切切地感受到了中华民族传统文化的博大精深。

为了迎接春节,民间从腊月廿三、廿四开始一直到正月十五,会举行各种形式的贺岁活动,如买年货、扫尘、贴对联、拜神祭祖、吃年夜饭、守岁、拜年、放鞭炮、跳社火、赏花灯等,热闹喜庆,年味浓郁。因地域文化不同,各地庆祝春节的方式又有所不同。但无论怎样,春节是各族群众共同的节日,几千年来,我们继承了老祖先遗留下来的各种年俗,知晓了传统文化的魅力所在,更在一年又一年辞旧迎新的更迭中,将我们的日子过得红红火火、多姿多彩。

腊月廿三、廿四

祭灶神

腊月廿三或廿四一般是小年,这一天民间百姓要祭灶,要把灶台刷干净,取下旧的灶君像烧掉,至除夕日早晨贴上新像,一送一迎期间要摆置酒肉和糖果,然后烧香、点烛、放炮仗,表示对灶君的感谢和尊敬。祭灶这一民俗活动可追溯到先秦时期,当时祭灶的日子并不在小年这一天。传说,从腊月廿三一直到除夕,这几天都是灶神回宫的日子,而在除夕日,百姓则要重新请灶神下降,所以会先贴上灶王爷的神像,然后再开始准备除夕的年夜饭。

扫尘

民谚称:“腊月二十四,掸尘扫房子”。每逢春节来临,家家户户都要打扫卫生,清洗各种器具,拆洗被褥窗帘,清扫庭院,掸拂尘垢、蛛网,疏通明渠暗沟。到处洋溢着忙忙碌碌搞卫生,干干净净迎新春的欢乐气氛。

按民间的说法:因“尘”与“陈”谐音,新春扫尘有“除陈布新”的含义。扫尘的用意是要把一切“穷运”“晦气” 统统扫出门,以祈祷来年吉祥。这一习俗寄托着人们辟邪除灾、辞旧迎新、迎祥纳福的祈求与愿望。

腊月廿五

接玉皇

民间传说灶神上天后,玉皇大帝于腊月廿五亲自下界,察看人间善恶,并定来年祸福,所以家家祭之以祈福,称为“接玉皇”。这一天人们的起居、言语都要谨慎,争取好的表现,以博取玉皇欢心,降福来年。

赶乱岁

也有地方认为,送灶神上天后至除夕才迎回,期间人间无神管辖,百无禁忌,故民间多嫁娶,被称为“赶乱岁”。乱岁是民众为自己设计的调节社会生活的特定时段。岁末年终,人们有了闲暇与积蓄,对于平时难得有精力操办大事的人来说,这是一个娱乐的好时机。

腊月廿六

在部分地方乡村,腊月廿六是赶大集的日子,集市周边各村的百姓纷纷前往赶集买年货,烟、酒、鱼、肉、鞭炮和走亲戚用的礼品一样也不能少,年味也渐渐浓了起来。过去,普通老百姓家的日子比较穷苦,而且家里人口多,因此往往是吃了上顿没下顿,好不容易盼到快过年了,家里的劳力们纷纷开始杀猪,没有养猪的人家,就到集市上去割一块肉回家,因此,有“腊月二十六,杀猪割年肉”的说法。

腊月廿七

传统民俗中,这一天要集中洗澡、洗衣,洗去一年的晦气和疾病,准备迎接来年的新春。俗语称:“二十七,洗疚疾”。

腊月廿八

北方一些地方有年谣云:“二十八,把面发”。前几日准备了过年要吃的肉类,到了二十八这天,就该准备面食了。过去没有发酵粉,普通的面提前几天做好了容易坏,只有发面不坏,于是二十八这天开始发面,准备正月初一到初五的主食。同时,这也是因为旧俗中初一到初五期间不动火蒸馒头的缘故。

腊月廿九

民谣称:“二十九,去打酒”,就是去买酒的意思。在过去的农业社会,卖酒的酒家都是把酒盛在坛子里零买,打酒的人就去提前买几壶,准备祭祀和招待客人用。 除夕

拜神祭祖

除夕日拜神祭祖是过年重要的习俗之一,中华民族自古就有慎终追远的传统,过节总不会忘记祭拜祖先,报祖先的恩德。在过去的除夕日,人们会摆上菜肴、倒上美酒,举行隆重的祭祀仪式,以此表达对先人的怀念,并祈求祖先的庇佑。有些地方的人们也会在除夕早上带些吃食和鞭炮去上坟祭祖,也称“请神祖”,意思是将神祖们请到家里来过年。

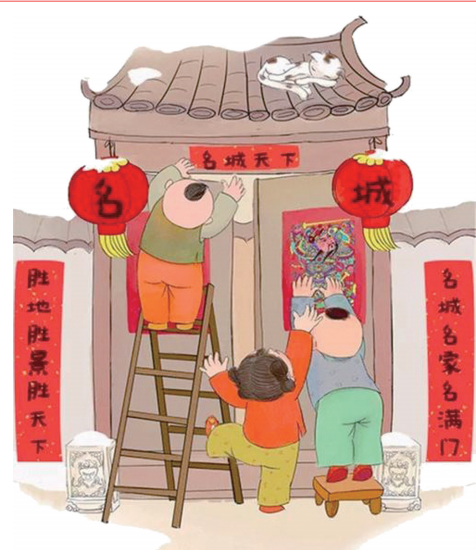

贴年红

传说在古时候,年是一种吃人的怪兽,但这种怪兽特别害怕红色,也害怕响声,又特别忌讳人说它胆小。因此人们通过贴各种红色的纸和放鞭炮来对付这个怪兽。贴年红,即是贴春联、门神、年画、福字、窗花等的统称。

门神:最初的门神是刻桃木为人形,挂在人的身旁,后来是画成门神人像张贴于门上。传说中神荼、郁垒兄弟二人专门管鬼,有他们守住门户,大小恶鬼不敢入门为害。唐代以后,又将名将秦琼、尉迟敬德二人像画为门神,另外也有关羽和张飞等画像作为门神的。门神像左右户各一张。后代常把一对门神画成一文一武。

春联:即对联,亦名“门对”“联对”“桃符”等。古人在立春日多贴“宜春”二字,后渐渐发展为春联。每逢春节,家家户户都要精选一幅大红春联贴于门上,增添了喜庆的气氛。

年画、窗花:在春节,浓墨重彩的年画和贴在窗户上的剪纸窗花给千家万户增添了许多兴旺和欢乐的节日气氛。

“福”字:传说有一次过年,朱元璋要杀一户门上贴了福字的人,马皇后心善,就偷偷地传话让所有居民家里都贴上福字,这样就救了那户人家。此后,从每年新春开始,家家户户都要在屋门上、墙壁上、门楣上贴上大大小小的“福”字。后来人们在春节贴倒“福”字,意为“福到了”。

吊钱:贴吊钱的历史也由来已久,因名称中带有“钱”字,有的人家就把它们挂在门前屋檐下,预示着在新的一年,财源会滚滚而来。

年夜饭

年夜饭就是除夕晚上的阖家团圆饭。相传,年夜饭源于古代的年终祭祀仪式,先拜祭神灵与祖先,而后团圆聚餐。年夜饭是年前的重头戏,不但丰富多样,而且其菜品也很有讲究。有鸡(寓意有计)、鱼(寓年年有余)、蚝豉(寓好市)、发菜(寓发财)、腐竹(寓富足)、莲藕(寓聪明)、生菜(寓生财)、生蒜(寓会计算)等以求吉利。北方人在除夕夜还有吃饺子的习俗,饺子一般要在年三十晚上12点以前包好,待到半夜子时吃,这时正是农历正月初一的伊始,吃饺子取“更岁交子”之意,“子”为“子时”,交与“饺”谐音,有喜庆团圆、吉祥如意之意。

发压岁钱

传说很久以前,有一种叫作“祟”的妖怪,红眉绿眼,很可怕。这种妖怪专门在腊月三十的晚上出来残害小孩。于是人们就用红纸包十个铜钱放在小孩的枕头边上,“祟”拿了钱就不伤害孩子了。因此,流传下来的发压岁钱的习俗一般是由长辈给晚辈发的,晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁,表达了长辈对晚辈的关切之情和真切祝福。

守岁

守岁,又称照虚耗、守岁火、照岁等。除夕夜,每个房间整夜灯火通明,全家团聚,共同迎接新岁到来。据说如此照岁之后,就会使来年家中财富充实。古时南北风俗各异,有的地方守岁习俗主要为熬年夜,即通宵守夜。如晋朝周处所著的《风土记》中说:除夕之夜大家各相与赠送,称“馈岁”;长幼聚欢,祝颂完备,称“分岁”;终岁不眠,以待天明,称“守岁”。有的地方在除夕之夜,全家团聚在一起,吃过年夜饭,点起蜡烛或油灯,围坐炉旁闲聊,通宵守夜,象征着祛除邪瘟病疫,期待着新的一年吉祥如意。

正月初一

拜岁

拜岁,是古老的年俗活动之一。在岁首早上迎新岁,奉祀斋菜拜祭“岁神”。“岁”又名为“摄提”“太岁”,为上古纪元星名,也是民间信仰的神灵。岁以六十甲子的干支纪年法为运转周期,共六十位,每年有一位岁神当值,在当年当值的太岁谓之“值年太岁”,是一岁之主宰,掌管当年人间的吉凶祸福。在新年初一迎新岁、拜祭岁神、接福,这一传统习俗自古以来代代相传。

开门炮仗

春节早晨,开门大吉,先放爆竹,叫作“开门炮仗”。爆竹声后,碎红满地,灿若云锦,称为“满堂红”。这时满街瑞气,喜气洋洋。

聚财

俗传正月初一为扫帚生日,这一天不能动用扫帚,否则会扫走运气、破财,而把“扫帚星”引来,招致霉运。如若非要扫地不可,必须从门口扫到屋内。这一天也不能往外泼水、倒垃圾,怕因此破财。今天许多地方还保留着这一习俗,大年夜扫除干净,年初一不用扫帚,也不倒垃圾,准备一个大桶,盛放废水,不外泼。

正月初二

姑爷节

正月初二是传统的姑爷节,这天出嫁的女儿和夫婿一同回娘家,所以也俗称“迎婿日”。回娘家的姑爷一般携带一些礼品看望岳父和岳母,并且在娘家吃年饭。

拜年

拜年,是在新年期间走访亲朋好友的一种方式,也是人们相互表达美好祝愿的一种方式。走亲戚看朋友时,要道贺祝福,说些恭贺新禧、恭喜发财、平安健康等祝福的话。

正月初三

送神祖

在初三日大清早,一些北方人又要带一些吃食、烟酒和鞭炮进山上坟,这也叫“送神祖”。以示三天年已经过完,原原本本、恭恭敬敬地将神祖送回去,人们开始新的营生。

赤口

古时在中国南方民间,大年初三的早上要贴“赤口”(禁口),所谓“赤口”,一般是用约长七八寸、宽一寸的红纸条,上面写上一些出入平安吉利的话。总之,贴“赤口”,是使人们心理上觉得一年到头都能出入平安,不与人发生口角或各种不幸的灾难,家中多多招财进宝,万事如意。

正月初四

《岁占》中说:正月初四是女娲造羊的日子,故称“羊日”。在这一天里,人们不能杀羊,如果天气好,则意味着这一年里,羊会养得很好,养羊的人家会有个好收成,故常说“三羊(阳)开泰”。这是吉祥的象征,也是恭迎灶神回民间的日子。

正月初五

迎财神

初五日俗传是财神诞辰,为争利市,有的地方人们在正月初五零时零分,打开大门和窗户,燃香、放爆竹、供吃食、点烟花,向财神表示欢迎。据说接财神越早越好,最早接到的才是真神,特别灵验。凡接财神要供羊头与鲤鱼,供羊头有吉祥之意,供鲤鱼是因“鱼”与“余”谐音,图个吉利。

开市

旧时春节期间大小店铺从大年初一起关门,直到正月初五开市。俗以正月初五为财神圣日,人们认为选择这一天开市,必将招财进宝。门两侧要贴上“开市大吉,万事亨通”的大红对联。营业前大放鞭炮,以示吉利。

正月初六

送穷鬼

农历正月初六要送走穷鬼,这是民间一种很有特色的风俗。反映了古代人民普遍希望辞旧迎新,送走旧日贫穷困苦,迎接新一年的美好生活的愿望。

挹肥

自进入正月以来,一直到初五皆不能打扫,包括厕所中的粪便要累积起来,而在初六这一天做一次大扫除,并祭拜厕所神明,将平日污秽的厕所清扫干净,故称之为“挹肥”。

正月初七

人日亦称“人胜节”“人庆节”“人口日”“人七日”等。传说女娲初创世,在造出了鸡、狗、猪、牛、马等动物后,于第七天造出了人,所以这一天是人类的生日。在文字记载上,从汉朝开始便有人日节俗,魏晋后开始重视。古代人日有戴“人胜”的习俗,人胜是一种头饰。

正月初八

派利是

年初八是开工日,有的老板过年后第一天上班首要做的事就是派利是。利是即红包,取其大吉大利、好运连连之意。“利是”亦写作“利市”或“利事”。“利市”一词古已有之,早在《易经》中便有记载,带有本少利多的意思。元代《俗谚考》中亦提及:“为了吉兆,要向主家讨个利市”的说法,由此可见,利市亦有好运的意义。

年例

年例,古老传统贺岁方式之一。年例文化源远流长,有历史,乏记载。年例礼俗以敬神、游神、摆宗台、祭礼为核心,并伴以各种民俗文化表演节目和宴请亲朋好友而开展的群体性祭祀活动,主要是酬谢天地神祖恩德,驱邪祛疫,祈祷风调雨顺、百业兴旺、国泰民安。

顺星、谷日

民间以正月初八为众星下界之日,制小灯燃而祭之,称为顺星,也称“祭星”“接星”。祭祀用两张神码,第一张印着星科、朱雀、玄武等;第二张是本命延年寿星君。两张前后摞在一起,夹在夹子上,放在院中供桌后方正中受祀。黄昏后,以北斗为目标祭祀。祭祀后,待残灯将灭,将神码、香根与芝麻秸、松柏枝一同焚化,祀成。也有传说称,初八是谷子的生日。这天天阴则年歉,天气晴朗则这一年谷子大丰收。

正月初九

正月初九是天日,俗称“天公生”,传说此日为玉皇大帝生日。主要习俗有祭玉皇、道观斋天等,有些地方妇女备花烛、斋碗摆在露天地方膜拜苍天,求天公赐福。

正月初十

灯酒会

正月初十,南方部分地区有开灯的习俗,设开灯酒宴。该日,男孩之父必购八角纸灯一盏,悬挂在祠堂或庙堂正中央,以求让祖先认识自己的子孙而加以荫佑,或请神明保护。灯酒会的习俗包括开灯、投灯、饮灯酒等一系列习俗活动。

石不动

在这一日,有些地方民众向石头焚香致敬。人们恐伤庄稼而祭祀石头,这一天凡磨、碾等石制工具都不能动,也称“石不动”。在山东郓城等地有抬石头神之举。初九夜,人们将一瓦罐冻结在一块平滑的大石头上,由十个小伙子或十个小姑娘轮流抬着瓦罐走。石头不落地则预示当年丰收。

正月十一

民歌中有“十一请子婿”的说法,即农历正月十一是“子婿日”,岳父们在这一天要宴请子婿。相传,这是因为初九庆祝“天公生”的食物到初十还吃不完,所以,就在十一日这天用来请子婿吃饭,娘家也不必再因此破费了。

正月十二

有些地方在正月十二做斋头,就是摆斋头酒。当天早上要从庙里请神回家,并安坐大堂之上,供奉糖果、香火等。“做斋头”机会难得,是荣耀之事,因为人们普遍认为“做斋头”可得到神的厚爱,会带来好运,来年会财源滚滚、心想事成,因而都认真对待。

正月十三

传说正月十三是“灯头生日”, 民间在这一天要在厨灶下点灯,称为“点灶灯”,旧时从正月十三开始上灯,正月十八落灯。

正月十四

拜临水娘娘

中国民间将正月十四这一天称为“临水娘娘”(又称“顺天圣母”)的诞辰。传说临水娘娘姓陈,是唐朝大历年间的人,后来成为拯救难产妇女的神仙。于是中国民间立祠奉祀,称为“临水娘娘”“顺天圣母”。其实,是妇女们在没有地位、科学不发达的时代为自己塑造的一位保护神,也是她们畏惧难产而鼓舞自己的一种方式。

伏羲诞辰日

甘肃天水一带,称伏羲为人宗爷,以正月十四日为人宗爷诞辰日,这天要举行祭祀活动。前一天晚上就开始准备祭品,祭品有宰杀好的整猪、整羊以及水果和其他食品。院内古柏树上,贴满了小小的红纸人。子时一到,开始读祭文,回顾祖宗的功德,述说现今的美好生活。之后进行祭拜,给人宗爷唱戏,耍社火,祈愿保佑岁岁平安、人寿年丰。祭祀后,供品要分给朝拜者,意为祖先赐予了食物。

正月十五

吃汤圆

正月十五吃汤圆,“汤圆”亦称“元宵”。汤圆作为食品,在中国也由来已久。宋代,民间流行一种元宵节吃的新奇食品。这种食品,最早叫“浮元子”后称“元宵”,生意人还美其名曰“元宝”,寓意团团圆圆、和和美美。

演社火

北方的正月十五,几个村子要聚集在一起演社火。社火里包括了舞狮子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等。传说是因为古代有一场大瘟疫,百官受到土地神的指点,组织民众敲锣打鼓,走家串户,最终赶走了瘟疫。延续至今,在春节期间有些地方有社火仪式,人们组成队伍敲锣打鼓,祈求来年无灾无病。

猜灯谜

猜灯谜是从古代就开始流传的元宵节特色活动。每逢正月十五,民间都要挂起彩灯,燃放焰火,后来有好事者把谜语写在纸条上,贴在五光十色的彩灯上供人猜。因为谜语能启迪智慧又迎合节日气氛,所以响应的人众多,而后猜谜逐渐成为元宵节不可缺少的节目。猜灯谜增添节日气氛,展现了古代汉族劳动人民的聪明才智和对美好生活的向往。

耍龙灯

在古代,人们把龙作为吉祥的化身,所以用舞龙的方式来祈祷神龙的保佑,以求得风调雨顺,四季丰收。耍龙灯也称“舞龙”。它是我国每年正月十五在民间广为流行的独具特色的传统民俗娱乐活动。一般耍龙灯有“单龙戏珠”和“双龙戏珠”等表演形式。

送花灯

因为“灯”与“丁”谐音,即在元宵节,娘家人会送花灯给新嫁的女儿家,或亲友送给新婚不育之家,以求家中添丁兴旺。陕西西安一带是正月初八到十五期间送灯,头年送大宫灯一对、有彩画的玻璃灯一对,希望女儿婚后吉星高照、早生贵子;如果女儿怀孕,则除大宫灯外,还要送一两对小灯笼,祝愿女儿孕期平安。